21 diciembre, 2009

Los homosexuales y la grandeza

Pretende D. H. Lawrence que “casi todo hombre que se aproxima a la grandeza tiende a la homosexualidad, más allá de que lo admita o no.” Esta intrépida aserción, amén de polémica, no puede por menos de generame algún extrañamiento por lo exótico que la propuesta entraña, en tanto me aboca a sospechar sodomía en las personas de Mahoma, Jesús de Nazaret, Dante, Quevedo, Cervantes, Marx, Kafka o Hitler entre cientos, acaso miles de grandes hombres; de ninguna manera me dispongo a refutarlo en estas líneas, resignándome con establecer que la grandeza de Lawrence, garantizada por esta “tendencia” que lo asimila a Capote, Genet, Wilde, Proust, Freud, Nerón, Julio César o Calígula, confunde sus apetencias fálicas con su propio talento, llegando a hacer de la inteligencia, la habilidad o, también, de la codicia y la intriga al servicio del poder, atributo exclusivo de los homosexuales, como que de ella misma (la grandeza de Lawrence), declara: “Yo creo que lo más cerca que estuve del amor perfecto fue con un joven minero cuando tenía cerca de 16 [años]”.

El marica, por lo que a mi tiempo respecta, no entraña ninguna singularidad, y antes creo percibir que la tendencia histórica conduce hacia una sociedad exclusivamente homosexual, atendiendo a su abundancia casi enojosa, y cada vez más hostigante por doquier. Así las cosas, el heterosexual, inexorablemente, deviene rara avis en un mundo homogéneamente homosexual, lo que, volviendo a la ecuación de Lawrence, nos reporta una civilización de seis mil millones de eminencias. (Decida el lector contemporáneo si es este el escenario).

La ciencia moderna y su monomaníaca tendencia a atribuir hasta nuestras ideas al genoma, establece que el marica “nace, no se hace”, y el fenotipo afeminado de mórbidas carnes y mujeriles ademanes condice con un genotipo predeterminado; acaso no le falte razón si está referido a los hermafroditas el aserto. Sólo que estos anormales son más bien escasos, pues la naturaleza prefiere caracterizarnos en rasgos y atributos distintamente masculinos o femeninos, y pues más del noventa por ciento de los homosexuales acusan un fenotipo viril. De modo que sólo cuando su mano me “toca” y “su rostro, sus labios” se acercan demasiado (vid. Kavafis Pregunto por la calidad ), entonces y sólo entonces, en muchos casos, sé que se me viene encima un marica.

Otra, afirma Montaigne, es la opinión de Aristóteles… “y más por costumbre que por tendencia natural, los machos se ayuntan con los machos” (Ensayos, C. XXIII). Aristóteles versus Genoma. Como es habitual en tendencias diametralmente encontradas, probablemente la verdad esté a medio camino: algunos nacen predispuestos, otros, por moda o imitación se hacen. Me retrotraigo a Suetonio. “…Curión, padre, le llama en un discurso ‘marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos’” (Julio César, LII); “Por calzado… algunas veces zueco de mujer… y algunas veces se vestía también como Venus” , y “Besaba en pleno teatro al payaso Mnester” (Calígula, LII y LV); “Hizo castrar a un joven llamado Esporo, y hasta intentó cambiarlo en mujer, lo adornó un día con velo nupcial, le constituyó una dote, y haciéndoselo llevar con toda la pompa del matrimonio y numeroso cortejo, lo trató como su esposa”, y “Después de haber prostituido casi todas las partes de su cuerpo, imaginó como supremo placer cubrirse con piel de fiera y lanzarse desde una jaula sobre los órganos sexuales de hombres y mujeres atados a postes; y cuando había satisfecho todos sus deseos, se entregaba, para terminar, a su liberto Doriforo, a quien servía de mujer, como Esporo le servía a él mismo” (Nerón, XXVIII y XXIX).

¿Qué? Que Julio César, Calígula y Nerón casaron inicialmente con mujeres, y se depravaron luego durante el ejercicio del poder. Marcador: Aristóteles 3, Genoma 0.

En el país tercermundista donde amo y me desgasto, hace carrera el criterio de una presunta superioridad homosexual en el terreno de la sensibilidad estética, según expresión de cierto librero en mi ciudad. Ignoro si Omar González leyó lo dicho de Lawrence pero, si no en el plano sexual, en esto se identifican. Y yo disiento. En mis noches de bohemia de otros días en la calle Caldas, he visto un travesti sacar de su media velada una navaja y rubricar con su firma el rostro de un hombre; lo mismo con cierta frecuencia encuentro noticias por el estilo en la prensa. Rústicamente confundidos delicadeza con amaneramiento. Estoy dispuesto a delegar en Lawrence y mi librero la promulgación de la “exquisita sensibilidad” de estas criaturas, que tiendo más bien a estimar la sensibilidad como un don con que inopinadamente premia la naturaleza y una esmerada afinación de la vida a ciertos espíritus, independientemente de si reciben o no por el culo. Y Cela me asista, que somos pocos cada vez en la causa.

En esta edición convido al lector a un selecto platillo de la narrativa latinoamericana, servido por el exquisito gusto de Pablo Palacio.

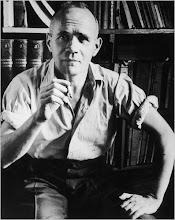

Pablo nació en la “ciudad hermosa”, la limpia y encantadora Ciudad de la Inmaculada Concepción de Loja, Ecuador, una fresca mañana de enero, el año 1906. Rechazado por su padre, asumió el apellido de su madre Angelina Palacio, a quien perdió prematuramente. Durante la niñez resbaló en un rápido, y la corriente lo trajo al borde de una caída de agua, hasta precipitarlo contra las rocas abajo, de que resultó con una hendidura en el cráneo y unas (tan famosas como el pobre) 77 cicatrices. Los gastos del tratamiento los últimos siete de sus cuarenta años de vida en una clínica siquiátrica los cubrió su esposa empleándose como enfermera en la misma. De unos veinte años a esta parte su patria está razonablemente orgullosa de este raro talento, vanguardia indiscutible de la literatura urbana en Latinoamérica. Pablo Arturo Palacio murió el 7 de enero de 1947, casi desdeñado por los administradores oficiales de la consagración del Tercer Mundo. Publicar algo suyo es ya rendirle un fervoroso homenaje, una celebración de su gloria, un ágape de la más exigente estética.

Stanislas Valois Aragon

Pablo Palacio

Un hombre muerto a puntapiés

“Anoche, a las doce y media aproximadamente, el Celador de Policía No. 451, que hacía el servicio de esa zona, encontró entre las calles Escobedo y García, a un individuo de apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado que fue por el señor Celador dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por haberles pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le acompañara a la Comisaría de turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda a uno de los chauffeurs de la estación más cercana de autos y condujo al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas.

“Esta mañana el señor Comisario de la 6a. ha practicado las diligencias convenientes; pero no ha logrado descubrir nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho”.

No decía más la crónica roja del “Diario de la Tarde”.

Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a satisfacción. ¡Un hombre muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de cuanto para mí podía suceder.

Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el Diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que después de diez días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García.

Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante. ¡Un hombre muerto a puntapiés! Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que decidí al fin reconstruir la escena callejera o penetrar, por lo menos, en el misterio de por qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental; pero he visto en los libros que tales estudios tratan sólo de investigar el cómo de las cosas; y entre mi primera idea, que era ésta, de reconstrucción, y la que averigua las razones que movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y beneficiosa para la especie humana me pareció la segunda. Bueno, el porqué de las cosas dicen que es algo incumbente a la filosofía, y en verdad nunca supe qué de filosófico iban a tener mis investigaciones, además de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y desalentado, encendí mi pipa. -Esto es esencial, muy esencial.

La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del método. Esto lo saben al dedillo los estudiantes de la Universidad, de los Normales, los de los Colegios y en general todos los que van para personas de provecho. Hay dos métodos: la deducción y la inducción (Véase Aristóteles y Bacon).

El primero, la deducción, me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método, lo confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja.

La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido… (¿Cómo es? No recuerdo bien… ¿En fin quién es el que sabe de estas cosas?). Si he dicho bien, este es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, joven.

Ya resuelto, encendida la pipa, y con la formidable arma de la inducción en la mano, me quedé irresoluto, sin saber qué hacer.

─ Bueno, ¿y cómo aplico este método maravilloso?, me pregunté.

¡Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica! Me iba a quedar ignorante en el famoso asunto de las calles Escobedo y García sólo por la maldita ociosidad de los primeros años.

Desalentado, tomé el “Diario de la Tarde”, de fecha 13 de enero -no había apartado nunca de mi mesa el aciago Diario- y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien culotada pipa, volví a leer la crónica roja arriba copiada. Hube de fruncir el ceño como todo hombre de estudio –¡una honda línea en el entrecejo es señal inequívoca de atención!-

Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado.

Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de “Esta mañana, el señor Comisario de la 6ª….” fue lo que más me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos: “Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso”. Y yo, por una fuerza secreta de intuición que usted no puede comprender, leí así: ERA VICIOSO, con letras prodigiosamente grandes.

Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había descubierto que era… No, no lo digo para no enemistar su memoria con las señoras…

Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si era posible con pruebas.

Para esto, me dirigí donde el señor Comisario de la 6ª. quien podía darme los datos reveladores. La autoridad policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a comprender lo que yo quería. Después de largas explicaciones me dijo, rascándose la frente:

─ Ah sí… El asunto ese de un tal Ramírez… Mire que ya nos habíamos desalentado… ¡Estaba tan oscura la cosa!... Pero tome asiento; por qué no se sienta, señor… Como usted tal vez sepa, lo trajeron a eso de la una y después de unas dos horas falleció… el pobre. Se le hizo tomar dos fotografías, por un caso… algún deudo… ¿Es usted pariente del señor Ramírez? Le doy el pésame… mi más sincero…

─ No, señor ─dije yo indignado─. Ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se interesa por la justicia y nada más…

Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada!, ¿ah?! “Soy un hombre que se interesa por la justicia”. ¡Cómo se atormentaría el señor Comisario! Para no cohibirle más, apresuréme:

─ Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si pudiera verlas…

El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin.

Y se portó muy culto:

─ Usted se interesa por el asunto. Llévelas, no más, caballero… Eso sí, con cargo de devolución─ me dijo, moviendo de arriba abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos.

Agradecí, infinitamente, guardándome las fotografías.

─ Y dígame usted, señor Comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del difunto, algún dato que pudiera revelar algo?

─ Una seña particular… un dato… No, no, pues era un hombre completamente vulgar. Así, más o menos de mi estatura ─el comisario era un poco alto─; grueso y de carnes flojas. Pero una seña particular… no… al menos que yo recuerde…

Como el señor Comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo.

Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué las fotografías, que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos.

Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la fortuna había puesto a mi alcance.

Lo primero es estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra.

Miré y remiré las fotografías, una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos; las separaba, alargando la mano; procuraba descubrir sus misterios.

Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más escondido rasgo.

Esa protuberancia fiera de la frente; esa larga y extraña nariz que se parece tanto a un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda; esos bigotes largos y caídos; esa barbilla en punta; ese cabello largo y alborotado.

Cogí un papel, tracé las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, cuando el dibujo estuvo concluido, noté que faltaba algo; que lo que tenía ante mis ojos no era él; que se me había ido un detalle complementario e indispensable…

¡Ya! Tomé de nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que al ser de yeso figuraría sin desentono en alguna Academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer.

Después… después me ensañé contra él. ¡Le puse una aureola! Aureola que se pega al cráneo con un clavito, así como en las iglesias se les pegan a las efigies de los santos.

¡Magnífica figura hacía el difunto Ramírez!

Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba… trataba de saber por qué lo mataron…

Entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones:

El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez (un individuo con la nariz del difunto no puede llamarse de ninguna otra manera);

Octavio Ramírez tenía cuarenta y dos años;

Octavio Ramírez iba mal vestido; y, por último, nuestro difunto era extranjero.

Con estos preciosos datos, quedaba totalmente reconstruida su personalidad.

Sólo faltaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de evidencia. La intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenía que hacer era, por un puntillo de honradez, descartar todas las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la cuestión del cigarrillo, no se debía siquiera meditar. Es absolutamente absurdo que se victime de manera tan infame a un individuo por una futileza tal. Había mentido, había disfrazado la verdad; más aún, asesinado la verdad, y lo había dicho porque lo otro no quería, no podía decirlo.

¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían advertido en seguida en la Policía y el dato del periódico habría sido terminante, como para no tener dudas, o, si no constó por descuido del repórter, el señor Comisario me lo habría revelado, sin vacilación alguna.

¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue; esto nadie podrá negármelo. Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de la agresión. Cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de vergonzoso tendrían estas confesiones?:

“Un individuo engañó a mi hija; lo encontré esta noche en la calle; me cegué de ira; le traté de canalla; me le lancé al cuello, y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este estado” o

“Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar; pero él, más fuerte que yo, la emprendió a furiosos puntapiés contra mí” o

“Tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó cobardemente con sus amigos”.

Si algo de esto hubiera dicho, nadie extrañaría el suceso.

También era muy fácil declarar:

“Tuvimos una reyerta”.

Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles: en los dos primeros casos, hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado; en el tercero, su confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado honroso; en el cuarto, también lo habríamos sabido ya, pues animado por la venganza habría delatado hasta los nombres de los agresores.

Nada, que lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo evidente. Ya no caben más razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la aventura trágica ocurrida entre Escobedo y García, en estos términos:

Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día doce de enero de este año.

Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no permitiéndose gastos excesivos, ni aún extraordinarios, especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación de sus instintos que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos.

Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días antes a la ciudad teatro del suceso.

La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más. A las ocho, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de satisfacerlo, por el desconocimiento que de ella tenía, le azuzaba poderosamente. Anduvo casi desesperado, durante dos horas, por las calles céntricas, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre las espaldas de los hombres que encontraba; los seguía de cerca, procurando aprovechar cualquier oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire.

Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos un vacío doloroso.

Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos.

Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer hombre que pasara. Lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas…

Oyó, a lo lejos, pasos acompasados; el corazón le palpitó con violencia; arrimóse al muro de una casa y esperó. A los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba casi la acera. Ramírez se había puesto pálido; con todo, cuando aquel estuvo cerca, extendió el brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó bruscamente y lo miró. Ramírez intentó una sonrisa melosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo. El otro soltó una carcajada y una palabra sucia; después siguió andando lentamente, haciendo sonar fuerte sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció otro hombre. El desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería que contestó el transeúnte con un vigoroso empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó rápidamente.

Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca distancia y con paso apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo siguió.

─ ¡Pst! ¡Pst!

El muchacho se detuvo.

─ Hola, rico… ¿Qué haces por aquí a estas horas?

─ Me voy a mi casa… ¿Qué quiere?

─ Nada, nada… Pero no te vayas tan pronto, hermoso…

Y lo cogió del brazo.

El muchacho hizo un esfuerzo para separase.

─ ¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa.

Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, llamó gritando:

─ ¡Papá! ¡Papá!

Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo.

Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo, con ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo.

─ ¿Qué quiere usted, so sucio?

Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó, con un largo hipo doloroso.

Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el género, sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha.

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés!

¡Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose; como el romperse de una nuez entre los dedos; o mejor como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz!

¡Chaj!

con un gran espacio sabroso.

¡Chaj!

Y después: ¡cómo se encarnizaría Epaminondas, agitado por el instinto de perversidad que hace que los asesinos acribillen sus víctimas a puñaladas! ¡Ese instinto que presiona algunos dedos inocentes cada vez más, por puro juego, sobre los cuellos de los amigos hasta que queden amoratados y con los ojos encendidos!

¡Cómo batiría la suela del zapato de Epaminondas sobre la nariz de Octavio Ramírez!

¡Chaj!

¡Chaj! vertiginosamente,

¡Chaj!

en tanto que mil lucecitas, como agujas, cosían las tinieblas.

28 octubre, 2009

Disertación acerca del lechón asado

Charles Lamb

Por Leo Castillo

Bioy Casares anota que, generación tras generación, la relación de los lectores con Lamb es una suerte de amistad personal, ya que bien lo admiran, pero más lo quieren. Estuvo recluido en un manicomio entre 1795-96; debió, no obstante, hacerse cargo de su hermana Mary, compañera de faenas literarias, su coautora, desde que en 1976 apuñaló a su madre en un ataque de locura. “Un muy triste par de fenómenos”, destila venenosamente Carlyle, y Swinburne, en uno de tres sonetos motivados por el menosprecio de que hace objeto a Lamb pide a éste que lo perdone por mezclar el más dulce nombre del idioma inglés con palabras amargas, llamando a Carlyle “esa víbora muerta.” Lamb acompañó al desdichado Hazlitt hasta el momento de su muerte (Stevenson ha dicho: “Todos nosotros somos personas admirables, pero no escribimos como Hazlitt.”)

El ensayo de Lamb que reproduzco es una memorable muestra de la prosa ensayística de todos los tiempos.

Disertación acerca del lechón asado

La humanidad, dice un manuscrito chino que mi amigo M.(2) tuvo la suficiente gentileza de leerme y explicarme, durante los primeros sesenta mil siglos comió carne cruda, arrancándola o mordiéndola del animal vivo, precisamente como aún hoy hacen en Abisinia. No oscuramente alude a este período su grande Confucio en el segundo capítulo de sus Mudanzas mundanas, donde nombra una especie de edad de oro con el término de Cho-Fang, literalmente, la festividad del cocinero. El manuscrito prosigue diciendo que el arte de asar, o más bien de tostar (que yo tengo por su hermano mayor) fue accidentalmente descubierto de la siguiente manera.

El porquerizo Ho-ti, habiendo ido una mañana al bosque, siguiendo su costumbre, a recoger bellotas para sus cerdos, dejó su cabaña al cuidado del hijo mayor; Bo-bo, un muchachote bobalicón, a quien, gustándole jugar con fuego, se le escaparon unas chispas sobre un montón de paja que, ardiendo con rapidez, extendió el incendio sobre la pobre morada de ellos, hasta reducirla a cenizas. Junto con la cabaña (una mísera construcción antediluviana, podéis pensar), lo cual era de mucha mayor importancia, pereció una cría de cerdos recién paridos, nueve por lo menos. Los cerdos de la China han sido considerados un lujo en todo Oriente desde los más remotos períodos de que tengamos noticia. Bo-bo sentía la mayor consternación posible, como podéis imaginar, no tanto por la vivienda, que su padre y él podían fácilmente volver a levantar en algún momento con algunas ramas secas y el trabajo de una o dos hora, como por la pérdida de los cerdos. Mientras pensaba qué podía decirle a su padre, y se retorcía las manos sobre los restos humeantes de una de esas víctimas prematuras, un olor asaltó su nariz, diferente de cualquier perfume que antes hubiera sentido. ¿De dónde podía venir? No de la cabaña quemada…; ya antes había sentido eses olor, y por cierto, éste no era en absoluto el primer accidente del mismo género que había ocurrido por la negligencia del desventurado joven incendiario. Mucho menos se asemejaba al de cualquier hierba, maleza o flor conocida. Al mismo tiempo una humedad precursora inundó su labio inferior. No sabía qué pensar. Lo primero que hizo fue agacharse para tocar el lechoncito, por si presentaba alguna señal de vida. Se quemó los dedos, y para refrescarlos se los llevó a la boca, a su tonta manera.

Algunas pizcas de la piel chamuscada se habían desprendido adhiriéndose a sus dedos, y por primera vez en su vida (en la vida del mundo, en verdad, porque antes que él ningún hombre lo había conocido) probó… ¡chicharrón! Otra vez tocó y manoseo el lechón. Ya no lo quemó tanto, pero siguió chupándose los dedos por una especie de hábito. Al fin se hizo la luz en su lento entendimiento: era el lechón lo que olía así, y el lechón lo que tenía gusto tan delicioso; y rindiéndose al recién nacido placer, se echó a arrancar puñados enteros de la piel chamuscada con la carne más cercana a ella, y se estaba dando un atracón en su bestial manera cuando su progenitor entró en medio de los cabrios humeantes, armado con retribuyente garrote, y descubriendo lo que había pasado, empezó a derramar golpes sobre los hombros del joven Borbón, golpes tupidos como piedras de granizo, a los cuales Bo-bo no hacía más caso que si hubieran sido moscas. El cosquilleante placer que sentía en sus regiones inferiores lo volvía enteramente calloso a cualquier inconveniente que pudiera sentir en esas lejanas comarcas. Su padre podía pegarle, pero no podía privarlo de su lechón, hasta que hubo acabado totalmente con él; entonces, una vez que comprendió un poco mejor su situación, dió lugar a algo como el diálogo siguiente:

─ Malvado tunante, ¿qué has estado devorando? No te alcanza con haberme quemado tres casas con tus juegos de perro, y haberme ahorcado, sino que tienes que comer fuego, y no sé qué… ¿qué tenías allí, te pregunto?

─ ¡Oh, padre, el lechón, el lechón, ven a probar qué rico sabe el lechón!

Los oídos de Ho-ti temblaron de horror. Maldijo a su hijo, y se maldijo a sí mismo por haber engendrado un hijo que comió lechón quemado.

Bo-bo, cuyo olfato estaba maravillosamente agudizado desde la mañana, pronto sacó a relucir otro lechón, y partiéndolo justamente en dos, puso por la fuerza la mitad inferior en los puños de Ho-ti, sin cesar de gritar:

─ Cómelo, cómelo, come el lechón quemado, padre, pruébalo solamente; ¡oh, Señor! ─Y mientras profería tan bárbaras exclamaciones, seguía atracándose como si quisiera ahogarse.

Ho-ti sintió temblar todas sus articulaciones mientras empuñaba la cosa abominable, vacilando entre matar o no a su hijo por ser un joven monstruo tan inhumano, cuando el chicharrón le chamuscó los dedos, como había hecho con los de su hijo, y aplicándoles el mismo remedio, él, a su vez, probó el su sabor, el cual ─imaginad las muecas de todo género que haría para disimular─ no le resultó del todo desagradable. En conclusión (porque el manuscrito es aquí un poco tedioso), padre e hijo se sentaron a comer, y no lo dejaron hasta haber rematado todo lo que restaba de la cría.

Bo-bo recibió la orden estricta de no dejar escapar el secreto, porque con seguridad los vecinos los habrían apedreado por eser un par de abominables infelices, que podían pensar en mejorar la carne que Dios les había enviado. Sin embargo, extrañas historias corrieron. Se observó que la cabaña de Ho-ti se quemaba ahora con más frecuencia que nunca. Nada más que incendios de ahora en adelante. Algunos estallarían en pleno día, otros de noche. Con la misma frecuencia que paría la puerca, la casa de Ho-ti estaba en llamas; y Ho-ti mismo, que era lo más notable, en vez de castigar a su hijo, parecía volverse más indulgente con él que nunca. Al fin los observaron, se descubrió el terrible misterio, y padre e hijo fueron emplazados a presentarse en Pekín, entonces insignificante ciudad de tribunales. Se dieron testimonio, se preparé en la isla el mismo detestable alimento, y ya estaba a punto de pronunciarse el veredicto, cuando el presidente del jurado rogó que parte del lechón quemado, por lo cual se acusaba a los reos, se llevara al palco del jurado. Él mismo lo tocó, y todos ellos lo tocaron, y quemándose los dedos, como antes le había pasado a Bo-bo y a su padre, e indicándoles la naturaleza el mismo remedio a todos ellos, contra toda la evidencia de los hechos, y las instrucciones más claras que un juez había dado ─para sorpresa del tribunal entero, vecinos, extranjeros, relatores y todos los presentes─, sin dejar el palco, sin ninguna clase de consulta, llegaron a un simultáneo veredicto de Inocente.

El juez, que era hombre sagaz, hizo la vista gorda ante la manifiesta iniquidad de la decisión; y, una vez disuelto el tribunal, fue secretamente y compró todos los lechones que podían conseguirse por amos o por dinero.

A los pocos días se observó en la ciudad que se incendiaba la casa de su señoría. La cosa salió volando, y entonces no se vieron más que incendios en todas direcciones. Combustible y lechones se hicieron enormemente caros en todo el distrito. Una y todas las compañías de seguro clausuraron la empresa. La gente construyó más y más frágil cada día, hasta que llegó a temerse que la misma ciencia de la arquitectura no tardara mucho no tardara mucho tiempo en perderse para el mundo. Así continuó esta costumbre de incendiar casas, hasta que, con el tiempo, surgió un sabio, como nuestro Locke, que hizo el descubrimiento de que la carne de cerdo, o de cualquier otro animal, por cierto, podía cocinarse (quemarse, como decían ellos), sin necesidad de consumir toda una casa para guisarla. Entonces empezó la forma rudimentaria de una parrilla. Asar colgando el lechón encima del fuego, o al asador, llegó un siglo o dos después, no recuerdo en qué dinastía. De tan lenta manera, concluye el manuscrito, las artes más útiles, y aparentemente las más obvias, se abren paso entre la humanidad.

Sin dar fe ciega al relato precedente, debe convenirse que si un digno pretexto para experimento tan peligroso como incendiar casas (especialmente en esos tiempos) podría asignarse en favor de cualquier objeto culinario, ese pretexto y excusa se hallarían en el LECHÓN ASADO.

De todas las delicadezazas en el mundus edibilis(3), mantendré que sea la más delicada: princeps obsoniorum(4).

No hablo de vuestros puercos crecidos, cosas entre el lechón y el cerdo, sino de un joven y tierno mamón, de edad menor a una luna, ignorante todavía de la pocilga, sin mancha original del amor inmunditiae(5), el desliz hereditario de su primer antepasado, que, sin embargo, manifiesta ─su voz todavía no chapurreada, sino algo entre un atiplado pueril, y un rezongo─ leve presagio, o proeludium(6), de un gruñido.

Debe asarse. No ignoro que nuestros antepasados los comían hervidos o cocidos, pero ¡qué sacrificio del tegumento exterior!

No hay sabor comparable, sostengo, al del quebradizo, tostado, bien cuidado, a punto, chicharrón, como se lo llama; hasta los mismos dientes están invitados a su parte del placer en este banquete, al vencer la recatada y frágil resistencia con la untuosidad adhesiva. ¡Oh, no la llaméis gordura, sino una indefinible melosidad que tiende a ello, el tierno florecer de la gordura, gordura segada en el capullo, tomada en el retoño, en la primera inocencia, la crema y quintaesencia del todavía puro alimento del lechoncito; la carne magra, no magra, sino una especie de maná animal, o, más bien, gordura y pulpa (si debe ser así), combinadas e inseparables de tal manera, que juntas llegan a un solo ambrosiano resultado, o sustancia común!

Contempladlo, mientras se está haciendo; parece más bien un calor más refrescante que abrasador, al cual es tan pasivo.¡Qué uniformemente gira encima del fuego! Ahora estáa punto. Para ver la extrema sensibilidad de esa tierna edad, él ha agotado las lágrimas de sus bonitos ojos, radiantes jaleas, estrellas fugaces.

¡Vedlo en el plato, su segunda cuna, qué dócil yace! ¿Hubierais tolerado que este inocente creciera hasta llegar a la grosería e indocilidad que tan a menudo acompañan a la marranería más madura? Uno de cada diez no hubiera demostrado ser glotón, puerco, obstinado, desagradable animal, revolcándose en todo género de asquerosa vida; felizmente, lo arrebatan de esos pecados,

Ere sin could blight, or sorrow fade

death came with timely care(7).

Su memoria es odorífera; ningún patán lo maldice, mientras su estómago medio rechaza el tocino rancio; ningún cargador de carbón lo mete en humeantes salchichas; él tiene un bello sepulcro en el estómago agradecido del juicioso Epicuro, y con tal tumba podría estar contento de morir.

Él es el mejor de los sabores. El ananás es admirable. Pero a la verdad que es demasiado trascendente, un placer, sino pecaminoso, tan semejante al pecado, que realmente la persona de conciencia delicada haría bien en detenerse; demasiado embriagador para el gusto humano, hiere y excoria los labios de quien se le acerca; como los besos de los amantes, muerde; es un placer que bordea el dolor por la fuerza y locura de su goce; pero se detiene en el paladar, no entra en el apetito, y el hambre más vulgar lo baratearía sin escrúpulo por una chuleta de cordero.

El lechón ─dejadme decir su alabanza─ no provoca menos el apetito de lo que satisface la escrupulosidad del paladar severo. El hombre robusto puede saciarse con él, y el canijo no se resiste a sus suaves jugos.

A diferencia de los mezclados caracteres de los hombres, manojos de virtudes y vicios inexplicablemente entretejidos, y que no pueden desembrollarse sin peligro, él es… bueno de un extremo al otro. No hay parte en él que sea mejor o peor que otra. Puede servirse, en cuanto sus escasos medios lo permiten, de cualquier manera. Es el menos envidioso de banquetes. Es la comida de todo prójimo.

Yo soy uno de esos que libremente y de buena gana ceden una parte de las cosas buenas que les tocan en esta vida (pocas mías son de esta clase) a un amigo. Afirmo tener interés tan grande en los placeres de mi amigo, suis goces y decorosas satisfacciones, como en los míos propios. “Presentes ─digo a menudo─ hacen querer ausentes.” Liebres, faisanes, perdices, becardones, pollos de corral, (esa “rural volatería domesticada”), capones, avefrías, pulpa, barricas de ostras, todo lo reparto tan libremente como lo recibo. Me agrada gustarlas, por decirlo así, con la lengua de mi amigo. Pero en alguna parte debe acabar. Uno no “daría todo”, como Lear. Yo me detengo en el lechón. Me parece una ingratitud al Dador de todos los buenos sabores, extradomiciliar, o enviar afuera, con desprecio (so pretexto de amistad o no sé qué) una bendición tan particularmente adaptada, predestinada puedo decir, a mi paladar individual. Indica una falta de sensibilidad.

Recuerdo una muestra de esta especie de conciencia en la escuela. Mi anciana y buena tía, que nunca se separaba de mí al final de un día feriado sin henchirme el bolsillo con un dulce, o alguna cosa agradable, me había despedido esa mañana con un humeante bizcocho con pasas, recién sacado del horno. En el camino a la escuela (estaba sobre el London Bridge), un viejo mendigo encanecido me saludó (a esta altura del día no me cabía duda que era un impostor). Yo no tenía monedas para confortarlo,y en la vanidad del desinterés, y hasta en la fachenda de la caridad, cosas de buen escolar, le regalé…¡el bizcocho entero! Seguí caminado un poco, apoyado, como se está en tales ocasiones, en la dulce serenidad de quien se siente satisfecho de sí; pero antes de que hubiera alcanzado el final del puente volvieron mis mejores sentimientos y me deshice en lágrimas, pensando qué ingrato había sido con mi buena tía, al ir a regalar su buen presente a un extraño a quien nunca había visto, y que podía ser un hombre malo, que yo supiera; y después pensé en el placer que estaría sintiendo mi tía al pensar que yo ─yo mismo y no otro─ comería su lindo bizcocho, y qué le iba a decir la próxima vez que la viera, qué perverso fui al separarme de su excelente regalo…, y el olor del aromático bizcocho volvió a mi memoria, y el placer y la curiosidad que había experimentado al verlo hacer, y la alegría de ella cuando lo metió en el horno, y qué desilusionada se sentiría de que al cabo yo no hubiera tenido nunca en la boca ni un pedacito; y yo culpé a mi impertinente genio de limosnero, y la hipocresía de bondad fuera de lugar, y sobre todo quise no volver a ver nunca el rostro de ese insidioso, inútil, viejo impostor cano.

Nuestros antepasados fueron refinados en su método de sacrificar a esas tiernas víctimas. Leemos de lechones azotados hasta causarles la muerte por una especie de postración nerviosa, como oímos de cualquier otra costumbre pasada de moda. La edad de la disciplina ha desparecido, o sería curioso inquirir (desde un punto de vista meramente filosófico), qué efecto podría tener este procedimiento para enternecer y dulcificar una sustancia naturalmente tan suave y dulce como la carne de los lechoncitos. Se asemeja a hacer más delicada una violeta. Si embargo, debemos ser prudentes, en tanto que condenamos la inhumanidad, en punto de censurar la sabiduría de lapráctica. Podría darle un gusto…

Recuerdo una hipótesis, argüída por los estudiantes jóvenes, cuando yo estaba en St. Omer, y sostenida con mucha ciencia y agudeza de ambas partes, “de si, suponiendo que el sabor de un lechón muerto por flagelación (per flagellationem extremam) requintaba un deleite más extremo al paladar de un hombre que cualquier posible sufrimiento que podamos concebir en el animal, ¿justificaría ello al hombre para emplear ese método de matar al animal?” Olvidé la decisión.

Debe considerase su salsa. Decididamente, unas migas de pan, picadas con su hígado y sesos, y el condimento de salvia dulce. Pero destierre, querida señora cocinera, se lo ruego, la tribu entera de la cebolla. Ase sus puercos enteros a su gusto, aderécelos con chalotes, rellénelos con ristras del fétido y nefando ajo; usted no puede envenenarlos, o hacerlos más fuertes de lo que son; pero tenga usted en cuenta que se trata de un ser endeble, de una flor.

NOTAS:

1) En esta presentación sigo el estudio preliminar a cargo de Esequiel Martínez Estrada para Montaigne, Ensayos, Clasicos Jackson, Vol. XIII, Tercera edición, Buenos Aires, 1953. En cuanto a Lamb y su Disertación acerca del lechón asado, vid. Ensayistas ingleses, Estudio preliminar Adolfo Bioy Casares, Clásicos Jackson, Vol. XV, Tercera edición, México, 1968.

(2) Thomas Manning (N. del T.)

(3) Mundo comestible (N. de S. Valois Aragon).

(4)Primera entre las viandas (Ídem).

(5) Gusto de la porquería (Ídem).

(6) Ensayo, prueba (Ídem).

(7) Antes de que el pecado lo pudiera agostar, o la pena marchitar, / vino la muerte con oportuna ansiedad... (N. del T.)

19 octubre, 2009

Calígula

Zafarrancho del poder

Un sangriento tirano es una construcción de todo un pueblo. Toda nación labra el verdugo a su medida. La bacanal de todos los excesos, abusos y exterminio perpetrada por la feroz avaricia de los líderes degenerados de siempre cuenta puntualmente con el apoyo de los pueblos. Es esta la reflexión a que me conduce el espectáculo macabro promovido por el Tercer Reich, uno de los más recientes episodios para una historia universal de la infamia. Resultan inaceptables la explicación y/o justificación local de la mortandad (derrota de Alemania en la Primera Guerra, la oratoria de un canciller, antisemitismo o anticomunismo, la crisis del 29). ¿Cómo pudo un pintor fracasado a los hombres de más refinada mente del siglo, compatriotas de Leibniz, Schiller, Kant, Schopenhauer, Göethe, Hölderlin, Nietzsche, echarles el cuento chino que Juana De Arco a los franceses, esto es, que había venido al mundo para salvar su nación? Vamos, a otro perro con ese hueso.

Te voy a contar otra historia, la de un hombre “querido de las provincias y de los ejércitos, que le habían visto niño; querido de los habitantes de Roma (…), aunque seguía en traje de duelo el cortejo fúnebre de Tiberio, continuó su marcha entre altares adornados con flores, con víctimas preparadas ya, antorchas encendidas y acompañándole alegres aclamaciones de una inmensa multitud, que había salido a su encuentro y le prodigaba los nombres más tiernos, llamándole su estrella, su hijo, su niño, su discípulo”: esta breva en dulce se llama Calígula, a quien te voy a presentar en esta velada.

Digo, pues, si no es que la avaricia denunciada por Cátulo en la figura de Mamurra, favorito de César, algo tiene en común contigo, mon semblable, mon frère. ¡Promueves la insurrección para venir luego a cortar la cabeza a tus camaradas, mi Robespierre! Por ello el tirano es un lugar común en todo tiempo, en todos los pueblos, hoy aquí, mañana allá, de nuevo aquí; el sátrapa te representa, materializa un profundo instinto de tánatos en ti. Ello es que para prevenir la entronización de Big Brother, debes vigilarte en tus tics, tu desprecio hacia el color o el traje del otro. ¿Cómo fiarme de quien dice que su tierra es el mejor vividero del mundo, que pone su equipo de fútbol por encima del respeto a la integridad personal de otro hombre, que tiene los bienes materiales como único valor para tasar la amistad o el talento? Así, hermano Lobo, construyes el tejido de la red de miserias de este mundo, de que haces una trampa mortal. Es así que llevas una vida de servilismo abyecto, aspirando al imperio del mundo.

Dejaré a los autores de nuestro Boom pintarte al terrateniente, al general del absolutismo latinoamericano, que bien los conoces y tienes por paradigmas de habilidad, descaro impune, crimen consentido, cohonestado y aun ensalzado. ¿No es acaso cierto que sólo proyectándote “un vencedor” sin importar las reglas del juego sufres el trabajo y se infla tu autoestima? Desde nuestra miseria financias el saqueo de la oligarquía que codicias. Los expoliadores son pocos, millones quienes los entronizan.

Quiero presentarte en esta entrega de Imaginería el modelo romano del ejercicio del poder. De allí siguen copiando nuestros dictadorzuelos el cliché secular. Si los conoces, te refrescaré un poco la memoria de estos príncipes, de Julio César a Nerón: seis instancias de las Vidas de los doce césares (habremos de demorarnos en Calígula), las más representativas del principado, zafarrancho del poder. Ojalá no te esté conduciendo ante una monstruosa galería de seis espejos.

Stanislas Valois Aragon

Julio César (1)

LII (…) tan desarregladas eran sus costumbres y tan notoria la infamia de sus adulterios, que Curión, padre, le llama en un discurso “marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos.” LIV (…) siendo procónsul en España recibió cantidades de los aliados, mendigadas por él mismo, como auxilio para pagar sus deudas, y que entregó al pillaje muchas ciudades de Lusitania, aunque no le opusieron resistencia, abriéndole las puertas a su llegada. En la Galia saqueó las capillas y los templos de los dioses, repletos de ricas ofrendas; y destruyó algunas ciudades, antes por rapiña que en castigo de delitos; esta conducta le proporcionó mucho oro, que hizo vender en Italia y en las provincias al precio de tres mil sestercios la libra. Durante su primer consulado robó en el Capitolio tres mil libras de peso de oro, sustituyéndolas con igual cantidad de bronce dorado. Vendió alianzas y reinos, obteniendo así solamente de Ptolomeo, en su nombre y el de Pompeyo, cerca de seis mil talentos. Por lo demás, solamente a costa de sacrilegios y evidentísimas rapiñas pudo subvenir a los enormes gastos de la guerra civil, de sus triunfos, y de los espectáculos.

Augusto

XCIV (... ) que la nodiza de Augusto, habiéndole colocado una noche en su cuna, que estaba en una habitación del piso bajo, no le encontró a la mañana siguiente; y que después de haberle buscado durante largo rato, concluyó por hallarle en lo más elevado de una torre, vuelta la cara hacia el sol saliente. Apenas comenzaba a hablar, cuando importunándole el ruido que hacían unas ranas en la casa de campo de su abuelo, les mandó callar, y dícese que desde entonces no cantan en esos lugares. IX (...) tuvo que sostener cinco guerras civiles, las de Módena, Filipos, Perusa, Sicilia y Accio. X. La causa principal de todas estas guerras fué la obligación que se impuso de vengar la muerte de su tío. Así, pues, desde que regresó de Apolonia decidió atacar a Bruto y Casio repentinamente, aprovechando que nada temían (...) Para asegurar mejor la ejecución de sus designios, quiso reemplazar un tribuno del pueblo, que acababa de morir, y se presentó como candidato, auque era patricio y no fuese aún senador. XIII (...) No fue moderado en la victoria, y mandó a Roma la cabeza de Bruto, para que la arrojaran a los pies de la estatua de César, aumentando con sangrientos ultrajes los castigos que impuso a los prisioneros más ilustres. Refiérese que contestó a uno de éstos, que le suplicaba le concediese sepultura, "que aquel favor pertenecía a los buitres"; a otros, padre e hijo, que le pedían la vida, les mandó la jugasen a la suerte o combatiesen, prometiendo otorgar gracia al vencedor ; y habiéndose arrojado el padre ante la espada del hijo, éste, al verle muerto, se quitó la vida, complaciéndose Octavio en verles morir. Tomada Perusa, fue cruel con sus habitantes, contestando a cuantos pedían gracia o trataban de justificarse: "Es necesario morir". Algunos autores escriben que entre los dos órdenes eligió trescientos de los rendidos, y que los hizo inmolar en los idus de marzo, como las víctimas de los sacrificios, delante del altar elevado a Julio César. Otros pretenden que él sólo excitó esta guerra para obligar a sus enemigos secretos y a aquellos a quienes retenía el temor, más aun que la voluntad, a que se descubriesen al fin, dándoles por jefe a L. Antonio, y con el objeto de que sus bienes confiscados después de su derrota sirviesen para dar a los veteranos las recompensas que les había ofrecido. XXVII (...) Un día que arengaba a los soldados en presencia de los habitantes de los campos vecinos, vio a un caballero romano, llamado Pinario, que tomaba algunas notas furtivamente, y sospechando fuese espía, le hizo matar a golpes en el acto. Tedio Afer, cónsul designado, ridiculizó con un chiste un acto suyo; Octavio le dirigió tan tremendas amenazas, que aquel desgraciado se dio la muerte. LXVIII (...) Sex. Pompeyo le acusó de afeminado (...) Lucio, el hermano de Marco Antonio, pretendía que después de haber entrgado a César la flor de su juventud, la vendió otra vez en España a A. Hircio por trescientos mil sestercios, añadiendo que acostumbraba a quemarse el vello de las piernas con cáscara de nuez ardiente, con objeto de que estuviesen más suaves (...) que sus amigos le buscaban mujeres casadas y doncellas núbiles a las que desnudaba para examinarlas. XCIX. El día de su muerte (...) Cuando entraron sus amigo, les dijo: "¿Os parece que he representado bien la farsa de la vida?"

Tiberio

XXXIV (…) Abolió (…) el uso de besarse todos los días. XXXVI (…) Repartió la juventud hebrea, so pretexto de servicio militar, en las provincias más insalubres. Expulsó de Roma el resto de esta nación y a todos los que formaban parte de estas sectas, bajo pena de perpetua esclavitud si regresaban. XLIV. Se dice que llevó la obscenidad más lejos aun y hasta excesos tan difíciles de creer como de referir. Dícese que había enseñado a niños de tierna edad, a los que llamaba sus pececillos, a que jugasen entre sus piernas en el baño, exicitándole con la lengua y los dientes, y también, que, a guisa de seno, ofrecía sus partes a niños grandecitos, pero en lactancia aún, género de placer al que su inclinación y edad le llevaban principalmente. LII (…) habiendo llegado algo tarde los enviados de Troya a darle el pésame por esta pérdida (la muerte de Druso), les dijo burlándose, y como quien solamente conserva vago recuerdo, “que él también se lo daba por la muerte de un ciudadano tan excelente como Héctor” LVII (…) un bromista, al ver pasar un cortejo fúnebre, encargó en alta voz al muerto que dijese a Augusto “que todavía no habían pagado los legados que hizo al pueblo romano”. Tiberio mandó prenderlo, le pagó lo que se le debía y lo mandó al suplicio, recomendándole que le dijese la verdad a Augusto. LXI (…) se obligaba a vivir a los que querían morir, porque consideraba la muerte como pena ligera, que habiéndose suicidado un acusado llamado Carvilio, exclamó cuando lo supo: “Ese Carvilio se me ha escapado”

Calígula

XIII (…) querido de las provincias y de los ejércitos, que le habían visto niño; querido de los habitantes de Roma (…) acompañándole alegres aclamaciones de una inmensa multitud, que (…) le prodigaba los nombres más tiernos, llamándole su estrella, su hijo, su niño, su discípulo. XXII. Hasta aquí he hablado de un príncipe; ahora hablaré de un monstruo (…) Mandó traer de Grecia las estatuas de dioses más famosas por la excelencia del trabajo y el respeto de los pueblos, entre ellas Júpiter Olímpico, y quitándole la cabeza la sustituyó con la suya (…) En este templo veíase su estatua de oro, que se le parecía mucho, y que todos los días vestían como él (…) De día celebraba conversaciones secretas con Júpiter Capitolino, hablándole algunas veces al oído y presentándole en seguida el suyo, y otras en alta voz y hasta con tono arrogante. Oyósele en cierta ocasión decirle con amenaza: “pruébame tu poder o teme el mío.” XXIV Tuvo comercio criminal y continuo con todas sus hermanas, y a la mesa las hacía sentar consigo en el mismo lecho, mientras que su esposa ocupaba otro. XXV (…) Habiendo asistido a las bodas de C. Pisón y de Livia Orestila, mandó que la llevasen en el acto a su casa, la repudió poco después, y dos años más adelante la desterró, so pretexto de que en este tiempo había vuelto a hacer vida común con su primer marido. Otros dicen que estando sentado en la comida de bodas enfrente de Pisón, le dijo: “No estreches tanto a mi esposa”. XXVII. He aquí los principales rasgos de su barbarie. Como estaban muy caros los animales para el mantenimiento de las fieras destinadas a los espectáculos, designó algunos condenados para que les sirvieran de alimento (…) los hacía aserrar por la mitad del cuerpo (…) El autor de una poesía fue quemado por orden suya en el anfiteatro por un verso equívoco. Un caballero romano, expuesto a las fieras, gritó que era inocente; hízole sacar, le cortó la lengua y volvió a mandarle al suplicio. XXIX. Habiéndole reconvenido su abuela Antonia, no se limitó a no atenderla, sino que le dijo: “Recuerda que todo me está permitido, y contra todos”. XXX (…) “Que me odien con tal de que me teman”. XXXI. Oyósele lamentar más de una vez que no hubiese ocurrido en su reinado ninguna calamidad pública, mientras que el de Augusto se distinguía por la derrota de Varo, y el de Tiberio por la caída del anfiteatro de Fidena. Al suyo, decía, le amenazaba el olvido por demasiado feliz y frecuentemente deseaba sangrientas derrotas, hambres, pestes, vastos incendios y terremotos. XXXII(…) Durante una comida pública en Roma, habiendo arrancado de un lecho un esclavo una hoja de plata mandó en el acto al verdugo que le cortase las manos, se las colgase al cuello y lo pasease así por todas las mesas con un cartel que dijese la causa del castigo. XXXIV (…) También quiso destruir los poemas de Homero, y preguntaba: “¿por qué no habría de poder hacer yo lo que hizo Platón, que lo desterró de la república que organizó?” Poco faltó para que hiciese desaparecer de todas las bibliotecas las obras y retratos de Virgilio y Tito Livio, dicendo: “que el uno carecía de ingenio y de saber, y el otro era historiador locuaz e inexacto”. LIII (…) de tal manera despreciaba la elegancia y adornos de estilo, que reprochaba a las obras de Séneca, el escritor en boga entonces, ser “meras tiradas teatrales” y como “arena sin cimientos”. XXXVI (…) no respetó a ninguna mujer distinguida. Lo más frecuente era que las invitase a comer con sus esposos, hacíalas pasar y repasar delante de él, las examinaba con la minuciosa atención de un mercader de esclavas, y si alguna bajaba la cabeza por pudor se la levantaba con la mano. En seguida llevaba a la que le agradaba más a una habitación inmediata, y volviendo después a la sala del festín, con las recientes señales del deleite, elogiaba o criticaba en alta voz lo que había encontrado de agradable o defectuoso en la persona de cada una y sus relaciones con él. XXXIX. Habiendo anunciado una venta en subasta, hizo exponer y vender lo sobrante del material de todos los espectáculos, fijó él mismo los precios, y tanto los hizo subir, que algunos ciudadanos obligados a comprar viéndose arruinados, se abrieron las venas. Cosa sabida es que viendo a Aponio Saturnino dormitando en un banco, dijo al pregonero que aquel antiguo pretor le hacía señas con la cabeza de que continuaba pujando, y no cesó de subir el precio hasta que le hizo adjudicar, sin saberlo él, trece gladiadores en nueve millones de sestercios (…) No hubo fraude ni artificio que no emplease en la venta de aquellos muebles (el moviliario de la antigua corte), censurando a unos compradores su avaricia, preguntando a otros “sino se avergonzaban de ser más ricos que él”. XL. Hizo pagar impuestos nuevos y desconocidos hasta entonces (…) impuso (…) a las cortesanas el precio de una de sus visitas, y añadió a este artículo de la ley, que igual cantidad se exigiría a todos aquellos hombres y mujeres que habían vivido de la prostitución: hasta al matrimonio se le impuso contribución. XLI (…) Para hacer dinero de todo, estableció un lupanar en su propio palacio: construyéronse gabinetes y los amueblaron según la dignidad del sitio; constantemente los ocupaban matronas y jóvenes de nacimiento libre y los nomenclatores iban a las plazas públicas y a los alrededores de los templos a invitar al placer a los jóvenes y a los ancianos. A su entrada les prestaban a enorme interés una cantidad y se tomaban ostensiblemente sus nombres como para honrarles por contribuir al aumento de las rentas del César. L. Era alto, tenía la tez lívida y el cuerpo mal proporcionado, las piernas y el cuello muy delgado, los ojos hundidos, deprimidas las sienes, ancha y abultada la frente, escasos cabellos, enteramente calva la parte superior de la cabeza y el cuerpo velludo (…) Su semblante era naturalmente horrible y repugnante, y procuraba hacerlo más espantoso aun, estudiando delante de un espejo todas las fisonomías que podían infundir terror. (…) Excitábale especialmente el insomnio y nunca podía dormir más de tres horas, y éstas ni siquiera con tranquilidad, porque lo turbaban extraños ensueños, entre otros aquél en que le hablaba el mar. Así, pues, la mayor parte de las noches, cansado de velar, se sentaba en el lecho o paseaba por vastas galerías esperando e invocando la luz del día. LIII (…) Tenía palabra abundante y fácil, sobre todo cuando peroraba contra alguno. La cólera le inspiraba ampliamente ideas y palabras, respondiendo a su apasionamiento su pronunciación y su voz; no podía permanecer quieto, y su palabra llegaba hasta los escuchas más lejanos. Cuando tenía que hablar en público decía con acento amenazador: “que iba a lanzar los dardos de sus vigilias”. LII (…) Por calzado, llevaba sandalias, coturno, o botines de corredor, y algunas veces zueco de mujer. Con mucha frecuencia se presentaba con barba de oro llevando en la mano un rayo, un tridente o un caduceo, insignias de los dioses, y algunas veces se vestía también de Venus. Hasta antes de su expedición a Germania, llevaba con asiduidad los ornamentos triunfales y no era cosa rara verle la coraza de Alejandro Magno, que había mandado sacar del sepulcro de este príncipe. LIV. Practicó otras artes muy diferentes con increíble ardor. Sucesivamente gladiador, auriga, cantor y bailarín, esgrimió en la arena con armas de combate, y guió carros en diversos circos. Tan apasionado era por el canto y el baile, que en el espectáculo no podía dominarse y cantaba delante de todo el mundo con el actor trágico que estaba en escena (…) Una vez hizo llamar a palacio a media noche a tres consulares, que llegaron sobrecogidos de terror. Hízoles colocarse en su teatro, y de pronto se lanzó al escenario con gran estrépito, al ruido de flautas y de sandalias sonoras, con el manto flotante y la túnica de los actores; en seguida ejecutó una danza acompañada de canto y desapareció. Este hombre, que había aprendido tantas cosas, no sabía nadar. LV (…) besaba en pleno teatro al payaso Mnester, y si mientras bailaba este histrión alguien hacía el ruido más ligero, mandaba llevar a su presencia al perturbador y lo azotaba por su mano. Un día mandó un centurión para que dijese a un caballero romano que provocaba un desorden que partiese en el acto para Ostia y llevase de su parte una carta al rey Ptolomeo, en Mauritania. En la carta no decía más que: “no hagas bien ni mal al que te envío”. (…) Quería de tal modo a un caballo llamado Incitatus, que la víspera de las carreras del circo mandaba soldados a imponer silencio en todo el vecindario para que nadie turbara el descanso de aquel animal. Mandó a construirle una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil, mantas de púrpura y collares de perla: dióle casa completa, con esclavos, muebles, en fin todo lo necesario para que aquellos a quienes en su nombre invitaba a comer con él recibiesen magnífico trato, y hasta se dice que le destinaba el consulado. LVII. Muchos prodigios anunciaron su muerte. En Olimpia, la estatua de Júpiter que había mandado quitar y trasladar a Roma, lanzó tal carcajada cuando la tocaron, que cayeron las máquinas, y los obreros huyeron a la carrera. LVI. Estas extravagancias y horrores hicieron concebir a algunos ciudadanos el proyecto de matarlo. Descubriéronse dos conjuraciones, y mientras otros conspiradores vacilaban por falta de ocasión, dos romanos se comunicaron su designio y lo ejecutaron, favorecidos ocultamente por sus libertos más poderosos y por los prefectos del pretorio, señalados ya, aunque injustamente, como cómplices de una conspiración, sabían que desde entonces eran sospechosos y se les odiaba. En efecto, Calígula les había reconvenido en particular con suma acritud, y desenvainando en seguida la espada, les había dicho “que estaba pronto a darse la muerte si creían que la merecía”; y desde entonces no había cesado de acusarles sucesivamente y de excitar contra ellos el odio y las sospechas. Convínose en atacarle al mediodía, a la salida del espectáculo de los juegos palatinos. Casio Querea, tribuno de una cohorte pretoriana, pidió descargar el primer golpe. Calígula insultaba sin cesar su vejez y nunca le dirigía más que palabras ultrajantes, tratándole de cobarde y afeminado. Si se presentaba a pedirle la consigna, le contestaba Príapo o Venus; si el tribuno tenía que darle gracias por algo, le presentaba la mano a besar con movimientos obscenos. LVIII. El nueve de las calendas de febrero, cerca de la hora séptima, encontrándose en duda acerca de si se levantaría para comer, porque tenía el estómago cargado con la comida de la víspera, sus amigos lo decidieron a hacerlo, y salió. Tenía que pasar por una bóveda donde ensayaban entonces niños pertenecientes a las primeras familias del Asia y que él había hecho venir para desempeñar algunos papeles en los teatros de Roma. Detúvose a verlos y exhortarlos a trabajar bien, y si su jefe no se hubiera quejado del frío, hubiera retrocedido para mandar que comenzase el espectáculo. No convienen todos acerca de lo que sucedió después: dicen unos que mientras hablaba con aquellos niños, Querea, colocado a su espalda, le hirió violentamente en el cuello con la espada, gritando: “herid!”, y que en el acto el tribuno Cornelio Sabino, otro conjurado, le atravesó el pecho. Pretenden otros que Sabino, después de separar a todo el mundo por medio de centuriones que pertenecían a la conjuración había preguntado a Calígula la consigna, según costumbre, y que habiéndole dicho este Júpiter, exclamó Querea: “recibe una prueba de su cólera;” y le descargó un golpe en la mandíbula en el momento en que volvía la cabeza hacia él. Derribado al suelo y replegándose sobre sí mismo, gritó que vivía aún, pero los demás conjurados le dieron treinta puñaladas. La consigna de estos era “¡Repite!” y hasta hubo uno que le hundió el hierro en los órganos genitales. Al primer ruido acudieron a socorrerlo sus porteros con sus bastones, así como también los soldados de la guardia germánica, que mataron a muchos de los asesinos, y hasta a dos senadores ajenos al crimen. LIX. Calígula vivió veintinueve años y fue emperador durante tres años, diez meses y ocho días. (…) Su esposa Cesonia pereció al mismo tiempo que él, asesinada por un centurión, y a su hija la estrellaron contra una pared.

Claudio

III (…) su madre Antonia le llamaba ordinariamente ”sobra de hombre, aborto informe de la naturaleza”: y cuando quería hablar de un imbécil, decía: “Es más estúpido que mi hijo Claudio”. V (…) renunciando entonces a la esperanza de las dignidades, tomó el partido de retirarse, viviendo unas veces en sus jardines o en una casa de campo inmediata a Roma, y otras en su retiro de la Campania, en compañía de los hombres más abyectos, añadiendo así a su antigua reputación de imbécil, la vergonzosa fama de jugador y borracho. VIII (…) Si llegaba algo tarde a la cena, se le recibía con disgusto y lo dejaban dar vueltas alrededor de la mesa buscando puesto. Si se dormía después de la comida, cosa que le ocurría con frecuencia, lanzábanle huesos de aceitunas y dátiles: o bien se divertían los bufones en despertarle como a los esclavos, con una palmeta o un látigo. También solían ponerle, cuando roncaba, sandalias en las manos para que despertando bruscamente se frotase la cara con ellas. XV (…) créese que en otro asunto dio por escrito esta sentencia: opino como aquellos que han dicho la verdad (…) Un ciudadano, para excusar la ausencia de un testigo citado por el mismo Claudio en una provincia del Imperio, se limitó a decir que le era imposible comparecer, manteniendo oculta por mucho tiempo la razón; y después de dejar que el emperador le dirigiese muchas preguntas acerca de ella, concluyó por contestar: “Ha muerto, y creo que esto le estaba permitido”. XXXVIII. En cuanto a su estupidez, tuvo hasta la de querer hablar de ella, y aseguró en algunos pobres discursos, que había sido una astucia que imaginó en tiempos de Calígula, para librarse de él y conseguir la jerarquía que ambicionaba. Más no convenció a nadie, y poco después apareció un libro en griego, titulado La curación de los imbéciles, en el que se demostraba que nadie sabría fingir la imbecilidad. XVI (…) en un solo día publicó veinte edictos, entre los que había uno que advertía “embrear bien los toneles, atendiendo a que habría mucho vino aquel año”; y otro que indicaba “el jugo del tejo como remedio eficaz contra la mordedura de víbora”. XXXII (…) asegúrase que meditaba un edicto “para permitir eructar y ventosear en su mesa”. XXXIX. Asombraba especialmente por sus inconsecuencias y distracciones (…) Poco tiempo después de la ejecución de Mesalina, preguntó, al sentarse a la mesa. “por qué no acudía la emperatriz”. Con frecuencia ordenaba convidar a comer o a jugar a los dados con él a ciudadanos que había mandado matar el día anterior; y cansado de esperar, enviaba mensajeros a reprenderles su pereza. XLI. En su juventud trató de escribir su historia, exhortándole Titio Livio y ayudándole Sulpicio Flavo. Comenzó ante numeroso auditorio la lectura de su trabajo, pero, cuando empezó a recitar, un espectador muy corpulento rompió el banco en que se sentaba y toda la asamblea comenzó a reír. En vano se procuró restablecer el silencio; Claudio no podía contener la risa que le asaltaba a cada instante por el recuerdo, y de esta manera se generalizaba la hilaridad (…) Compuso también ocho libros de memorias sobre su vida, en los que se nota menos ingenio que elegancia. XXV (…) Hizo decapitar con hacha en el campo de Esquilino a los que habían usurpado el título de ciudadano romano (…) Expulsó de Roma a los judíos, que a instigación de un tal Cresto, provocaban turbulencias. XXIX. Gobernado como ya he dicho, por sus libertos y esposas, vivió más como esclavo que como príncipe. XXX (…) tenía varios defectos naturales: una risa desagradable; una cólera más desagradable aun, que le hacía echar espuma por la boca abierta y las narices húmedas. XXXI (…) algunos dolores de estómago, tan agudos, que pensó algunas veces, según se dice, en darse la muerte. XXXIII (…) dispuesto a comer y beber a cualquier hora y en cualquier paraje que fuese. Un día que estaba juzgando en el Foro de Augusto, llegó a él el olor de un festín que preparaban cerca de allí para los sacerdotes salios en el templo de Marte. En el acto abandonó el tribunal, marchó a casa de aquellos sacerdotes y se sentó a la mesa con ellos (…) amó apasionadamente a las mujeres; pero no tuvo nunca comercio con los hombres. XXXV. Pero los rasgos más salientes de su carácter eran la desconfianza y el miedo (…) durante una sedición, persuadido Camilo de que podía asustar a Claudio, sin emplear actos de hostilidad, le escribió una carta injuriosa y amenazadora, en la que le mandaba renunciar al Imperio y entregarse a la vida ociosa del particular, y Claudio deliberó en presencia de los principales ciudadanos si obedecería. XXXVI (…) Habían apresado cerca de él (…) un hombre armado con un puñal; en el acto convocó al Senado por medio de los pregoneros, lloró, lanzó gritos, se lamentó de su mala suerte, que le exponía a continuos peligros, y durante mucho tiempo no quiso presentarse en público.

Nerón

XX (…) en cuanto fue emperador, hizo venir al palacio a Terpnum, el mejor citarista de la época, sentándole a su lado, durante muchos días, después de la comida de la tarde, para oírle cantar hasta muy avanzada la noche. Poco a poco dióse a meditar sobre este arte y a ejercitarse en él, no omitiendo ninguna precaución de las que emplean ordinariamente los artista de este género para conservar o amplificar la voz, como la de acostarse sobre la espalda, con el pecho cubierto con una hoja de plomo; tomar lavativas y vomitivos, y abstenerse de frutas y de alimentos reputados contrarios. Contento en fin de sus progresos (aunque tenía la voz débil y sorda), quiso presentarse en la escena, y no cesó de repetir a sus cortesanos este proverbio griego: “La música no es nada si se la tiene oculta.” (…) y comiendo en la orquesta, en presencia de numeroso público, decía en griego: “que ofrecería algunos sones delicados cuando hubiese bebido algo”. (…) y habiéndole rogado un día algunos de ellos (diputados) que cantase en la mesa y prodigado toda clase de elogios, exclamó: “que solamente los griegos sabían escuchar y eran dignos de su voz”. XXIII. No estaba permitido cuando cantaba salir del teatro, ni siquiera por los motivos más imperiosos: así es que algunas mujeres dieron a luz en el espectáculo, y muchos espectadores, cansados de oír y aplaudir saltaron furtivamente por encima de las murallas de la ciudad, cuyas puertas estaban cerradas, o se fingieron muertos para que los sacasen. XXV (…) tenía constantemente a su lado su maestro de declamación que le advertía cuidarse del pecho y tener un pañuelo delante de la boca; en fin, muchas veces reguló su amistad o su odio por las mayores o menores alabanzas que le tributaban. XLI (…) salía preguntando a todos “ si conocían un artista más grande que él”. XXXIII (…) Celoso de Británico, que tenía mejor voz que él, y temiendo, por otra parte, que el recuerdo de su padre le atrajese algún día mucho favor popular, resolvió deshacerse de él por el veneno. Una célebre envenenadora, llamada Locusta, proporcionó a Nerón una bebida, cuyo efecto burló su impaciencia porque no produjo a Británico más que una diarrea. Hizo traer a aquella mujer, la azotó por su mano, reconviniéndola porque había preparado una medicina en vez de un tósigo; y como ella se excusase con la necesidad de ocultar el crimen: “sin duda, contestó irónicamente, temo la ley Julia”(3); la obligó a preparar en su palacio y delante de él mismo el veneno más activo y más rápido que le fuese posible. Ensayólo en un cabrito, que vivió aún cinco horas; pero lo hizo fortalecer y concentrar más, después de lo cual se lo dió a un cochinillo, que murió en el acto. Entonces mandó llevar el veneno al comedor y darlo a Británico que comía en su mesa. El joven cayó en cuanto lo probó; Nerón dijo que era un ataque de epilepsia, enfermedad que padecía, y a la mañana siguiente le hizo sepultar de prisa y sin ninguna ceremonia, en medio de una lluvia torrencial. XXXV (…) No hubo lazos que no rompiera con el crimen. XXXIV (…) Imaginó, en fin, una nave sumergible construída de manera que Agripina pereciese ahogada o aplastada en su cámara. Fingió, pues, reconciliarse con ella, y la invitó por medio de tiernísima carta a venir a Baia para celebrar con él las fiestas de Minerva; cuidó de prolongar el festín para que los capitanes de las naves tuviesen tiempo de romper, según órdenes recibidas, y como por choque fortuito, la galera liburnesa que había traído a Agripina, y cuando ésta quiso retirarse a Bauli, le ofreció en vez de su nave averiada la que había construído para su pérdida. Acompañóla alegremente hasta ella, le besó los pechos al separarse y veló una parte de la noche esperando con ansiedad el resultado de aquella maquinación. Cuando se enteró de lo ocurrido y que Agripina se había salvado a nado, no supo ya qué hacer; pero muy pronto llegó L. Agerino, liberto de su madre, presentándose regocijado a decirle que Agripina estaba a salvo. Nerón arrojó un puñal a su lado sin que el liberto lo observase, y mandó que le prendiesen y le encadenasen como asesino enviado por aquella; en seguida mandó matar a su madre, y dijo que se había suicidado al ver descubierto su crimen. Añádense circunstancias atroces y se citan testigos: que acudió a ver el cadáver; que lo tocó por todas partes; que alabó algunas formas; que criticó otras, y sintiendo sed durante el examen, hizo que le sirvieran de beber. XXXV (…) Obligó a su preceptor Séneca a darse la muerte. XXXVIII(…) Desagradándole, decía, el mal gusto de los edificios antiguos, la angostura e irregularidad de las calles, hizo prender fuego a la ciudad, y tan descaradamente, que algunos consulares, sorprendiendo en sus casas esclavos de su cámara con estopas y antorchas, no se atrevieron a detenerlos. Los graneros inmediatos a la Casa de oro, y cuyo terreno deseaba, fueron incendiados y batidos con máquina de guerra, porque estaban construídos con piedra de sillería. Estos estragos duraron seis días y siete noches, y el pueblo no tuvo otro refugio que los monumentos y las sepulturas. Además de infinito número de casas de renta, consumió el fuego las moradas de los antiguos generales, adornadas aún con los despojos del enemigo; los templos consagrados a los dioses por los reyes de Roma o construídos durante las guerras púnicas, y las de la Galia; en fin, todo lo que la antigüedad había dejado de curioso y memorable. Nerón contempló el incendio desde lo alto de la torre de Mecenas “encantado, decía, de la hermosura de las llamas”, y cantó, en traje de teatro, La toma de Troya. Tampoco dejó escapar esta ocasión de pillaje y robo: habíase comprometido a hacer retirar gratuitamente los cadáveres y escombros, y no permitió a nadie que se acercase a aquellos restos que había hecho suyos. XXVIII (…) Hizo castrar a un joven llamado Esporo, y hasta intentó cambiarlo en mujer, lo adornó un día con velo nupcial, le constituyó una dote, y haciéndosele llevar con toda la pompa del matrimonio y numeroso cortejo, lo trató como su esposa, lo que ocasionó que dijese alguien satíricamente: “que hubiese sido gran fortuna para el género humano que su padre Domiciano se hubiera casado con una mujer como aquella.” (…) Es cosa averiguada que quiso tener relaciones con su madre, disuadiéndole de ello los enemigos de Agripina, por temor de que mujer tan imperiosa y violenta tomase sobre él, por aquel género de favor, absoluto imperio (...) y se asegura que antes de este tiempo, siempre que paseaba en litera con su madre, satisfacía su pasión incestuosa, como lo demostraban las manchas de su ropa. XXIX. Después de haber prostituído casi todas las partes de su cuerpo, imaginó como supremo placer cubrirse con piel de fiera y lanzarse desde una jaula sobre los órganos sexuales de hombres y mujeres atados a postes; y cuando había satisfecho todos sus deseos, se entregaba, para terminar, a su liberto Doriforo, a quien servía de mujer, como Esporo le servía a él mismo; y en estos casos imitaba la voz y los gemidos de una doncella que sufre violencia. XLIII (…) salió de la sala del festín apoyado en los hombros de sus amigos, y diciendo “que en cuanto se encontrase en la Galia se presentaría sin armas ante las legiones rebeldes; que se limitaría a llorar delante de ellas; que un inmediato arrepentimiento le atraería a los sediciosos, y que a la mañana siguiente en medio de la alegría general, entonaría un canto de victoria, que iba a componer en el momento”. XLV (…) La indignación fue general y no hubo ultraje que no se prodigara al emperador. Sobre la cabeza de una estatua suya colocaron un moño de mujer con esta inscripción griega: “Llegó al fin la hora de combate” (…) Al cuello de otra estatua suya ataron un saco, y escribieron en él estas palabras: ”Yo nada he hecho, pero tú mereces el saco ”(2) . En las columnas escribían: “sus cantos han despertado a los galos”. XLVII (…) pidió que lo llevasen al gladiador Espículo u otro cualquiera para recibir la muerte, y no encontrando a nadie que quisiese matarlo, exclamó: “¿acaso no tengo amigos ni enemigos?”. XLIX (…) pedía que alguno le diese, matándose valor para morir. (…) y mandó que abriesen una fosa delante de él, a la medida de su cuerpo, que la rodeasen con algunos pedazos de mármol, si se encontraban, y que llevasen agua y leña para tributar los últimos honores a su cadáver, llorando a cada orden que daba, y repitiendo sin cesar: “¡Qué artista va a perecer conmigo!”

LVII. Murió a los treinta y siete años de edad.

NOTAS:

(1) Todos los fragmentos reproducidos en esta edición han sido tomados de Suetonio, Vida de los doce Césares; Los Clásicos, Grolier- Jackson, México, Sexta edición, 1973; Estudio preliminar y traducción revisada por José Luis Romero.

(2) Contra los envenenadores y asesinos. (N. del E.)

(3) Suplicio de los parricidas. (N. del E.)

Un sangriento tirano es una construcción de todo un pueblo. Toda nación labra el verdugo a su medida. La bacanal de todos los excesos, abusos y exterminio perpetrada por la feroz avaricia de los líderes degenerados de siempre cuenta puntualmente con el apoyo de los pueblos. Es esta la reflexión a que me conduce el espectáculo macabro promovido por el Tercer Reich, uno de los más recientes episodios para una historia universal de la infamia. Resultan inaceptables la explicación y/o justificación local de la mortandad (derrota de Alemania en la Primera Guerra, la oratoria de un canciller, antisemitismo o anticomunismo, la crisis del 29). ¿Cómo pudo un pintor fracasado a los hombres de más refinada mente del siglo, compatriotas de Leibniz, Schiller, Kant, Schopenhauer, Göethe, Hölderlin, Nietzsche, echarles el cuento chino que Juana De Arco a los franceses, esto es, que había venido al mundo para salvar su nación? Vamos, a otro perro con ese hueso.

Te voy a contar otra historia, la de un hombre “querido de las provincias y de los ejércitos, que le habían visto niño; querido de los habitantes de Roma (…), aunque seguía en traje de duelo el cortejo fúnebre de Tiberio, continuó su marcha entre altares adornados con flores, con víctimas preparadas ya, antorchas encendidas y acompañándole alegres aclamaciones de una inmensa multitud, que había salido a su encuentro y le prodigaba los nombres más tiernos, llamándole su estrella, su hijo, su niño, su discípulo”: esta breva en dulce se llama Calígula, a quien te voy a presentar en esta velada.

Digo, pues, si no es que la avaricia denunciada por Cátulo en la figura de Mamurra, favorito de César, algo tiene en común contigo, mon semblable, mon frère. ¡Promueves la insurrección para venir luego a cortar la cabeza a tus camaradas, mi Robespierre! Por ello el tirano es un lugar común en todo tiempo, en todos los pueblos, hoy aquí, mañana allá, de nuevo aquí; el sátrapa te representa, materializa un profundo instinto de tánatos en ti. Ello es que para prevenir la entronización de Big Brother, debes vigilarte en tus tics, tu desprecio hacia el color o el traje del otro. ¿Cómo fiarme de quien dice que su tierra es el mejor vividero del mundo, que pone su equipo de fútbol por encima del respeto a la integridad personal de otro hombre, que tiene los bienes materiales como único valor para tasar la amistad o el talento? Así, hermano Lobo, construyes el tejido de la red de miserias de este mundo, de que haces una trampa mortal. Es así que llevas una vida de servilismo abyecto, aspirando al imperio del mundo.

Dejaré a los autores de nuestro Boom pintarte al terrateniente, al general del absolutismo latinoamericano, que bien los conoces y tienes por paradigmas de habilidad, descaro impune, crimen consentido, cohonestado y aun ensalzado. ¿No es acaso cierto que sólo proyectándote “un vencedor” sin importar las reglas del juego sufres el trabajo y se infla tu autoestima? Desde nuestra miseria financias el saqueo de la oligarquía que codicias. Los expoliadores son pocos, millones quienes los entronizan.